|

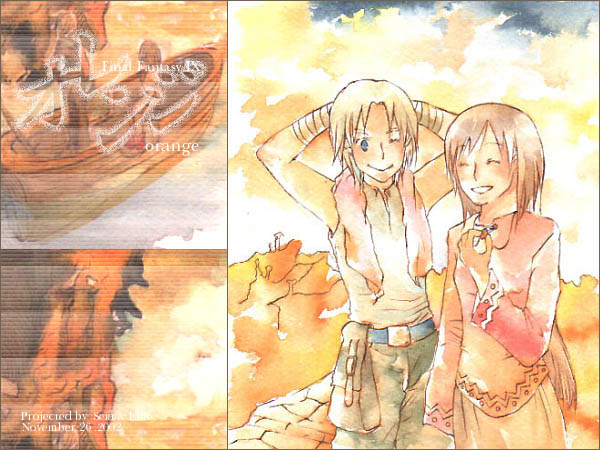

オレンジ リンドブルム商業区の公衆浴場前。 キョロキョロと辺りを見回し、黒髪の少女の姿が見えないことを確認してジタンは安堵の溜め息をつく。 ―――ま、こんなに早いわけないけど。 と、カラスの行水よろしい彼は、機嫌よく忍び笑いを漏らした。 こんな風に連れ立って銭湯へ行けるようになったのも、彼女が王位を降り、一般人となったため。 かつて一度もジタンより早く出て彼を待つことの出来ていない彼女は、どうも最近少し躍起になっているような風があるのだ。 当たり前。先に出て待ったりして、湯冷めしたら大変だ。 と、彼女の恋人がさらに躍起になっていることを、彼女は知らない。 ちょうど夕暮れ時で、ここまで張り出した市場の屋台にも、石畳の通りにも、忙しげな人波が出来ている。 通りの向こう側にもいくつかの店屋が出ていて、それぞれにくたびれた顔の人々が行き来していた。 彼女が出てくるまで、まだ間がある。 ―――暇でも潰すか。 そう思ったジタンは、一番人の少ない屋台に目をつけて、歩み寄った。 おもちゃのようなアクセサリーを扱った屋台で、丸い顔に赤い頬をした、初老に近い婦人が店番をしていた。 「いらっしゃい」 店番のおばさんはにっこりと笑った。 台の上に無造作に置かれた宝飾類をさっと見て、さすが盗賊なだけある彼には、一瞬でどれがどのような値打ちのものかあっという間に区別がついた。 細い金のチェーンがついた、僅かに赤みがかった黄色の石。 「この石ってトパーズだろ?」 「そうだよ、よく知ってるね」 おばさんはいくらか驚いたように言った。 それもそのはず、あの旅で幾度となく目にした宝石だ。 丸いオレンジ色の石を見ているうちに、ジタンはふと、旅の途中の些細な会話を思い出した。 *** あれは、イーファの木突入の前日、マダイン・サリで休んだ時のことだ。 ガーネットと、例の波止場で海に沈んでいく夕日を見ていた。 ―――生きて再びこの世界に戻れるのか、わからなかった。 戻れたとして、その時この世界が無事かどうかさえわからなかった。 でも、どうしてもガイアを守りたいという思いが仲間たちの心を奮い立たせていて…… 「わたし、夕日の色って好きなの」 不意にガーネットが口を開いた。 僅かに驚いた顔で、ジタンはガーネットを振り向いた。 「―――え? なんで?」 「夕日を眺めてるとね、暖かい気持ちになるから」 ガーネットは小声で囁いた。 霧の中、橙色に光る夕日は輪郭もおぼろげで、暖かい雰囲気とは似ても似つかず。 まるで、彼らを待ち受ける運命の影のようだった。 ジタンは溜め息をついた。 「でもさ、夕日見てると一日が終わってく感じがして寂しくない?」 珍しく殊勝なことを言うジタンに、ガーネットは微かに笑った。 「そうね。でも、城の窓から夕焼け色の街を眺めているでしょう? 仕事が終わって家へ帰る人たちが、今日も一日よく働いたな、って、少し疲れた、でも満足そうな顏で家路を急ぐのを見てるとね。ああ、あの人は奥さんと子供たちの待つ、暖かな暖炉の灯った家へ帰るんだな、ってわかるの。何だか、それだけで暖かい気持ちになれて、嬉しかった。お母さまの様子がおかしくなってからは、特に」 霧を含んだ風が、海を渡って吹いてきて。 短くなった彼女の髪をさらさらと揺らした。 「―――わたしにも、そんな風に暮らす日が来たらいいのに」 聞こえない程に小さな声で、彼女はそっと呟いた。 しかし、ジタンは何も言えずに黙ったままだった。 明日から待ち受ける戦いを思うと、確かなことは何一つ言えなかった。 それ以前に、彼女にそんなつましい未来があるかどうかさえわからなくて。 霧の向こうから、ぎらぎらと血のように赤い夕日が、ただ二人を照らしていた――― *** ジタンにはあまりに普通のことすぎて、それまで気付かなかったけれど。ガーネットの話を聞いてから、こんな夕暮れ時、往来を行く人々の様子に目がいくようになった。 確かに、夕日のオレンジに照らされた顔は幾分くたびれてはいるものの、みな何か満ち足りたような様子をしている。 ジタンはつるりとした橙色の石に指先で触れた。 「夕日みたいな色してるよな」 「古くから太陽の石、なんて呼ばれてるからねぇ」 と、店のおばさんは説明する。 「『トパーズ』てのは、昔の言葉で捜し求める、なんて意味らしいけど。石言葉は友情、希望だよ」 捜し求める、か……とジタンは呟いた。 「おばちゃん、これ貰うよ。いくら?」 「おや。彼女にプレゼントなら、ダイアモンドとまでは言わないけどさ。石言葉から言ったらアメジストとかガーネットとか、ムーンストーンの方がいいわよ」 と、おばさんはやや驚いた様子で言う。 ―――ガーネットって、そのまんまだけどな。 と、内心苦笑いしながら。 「夕日の色が好きらしいからさ、きっとこっちのが気に入ると思うんだ」 ジタンがそう説明すると、彼女は合点がいったようににっこりと笑った。 「そうかい、ならいいけど。それじゃ、毎度。200ギルだよ」 「う〜ん、もう一声」 と、値切るジタン。 「あんたねぇ、彼女へのプレゼント値切ってどうするんだい? 無作法だね」 「そんなこと気にしない子だから、大丈夫だって」 「そういうもんじゃないだろう?」 「いいから。150!」 「だーめ。1ギルだってまからないよ。ほら、あそこにいるべっぴんはあんたの彼女じゃないのかい? 早く行ってやらないと」 振り向くと、公衆浴場の出入り口の前で、世にも見事な黒髪の女の子が辺りを見回している。 「うわ、やばい」 「はい、200ギル。毎度ね」 と、不敵に笑うおばさんに、ついにジタンは負けてしまった。 「ダガー!」 通りの向こうから走ってきた恋人に、ガーネットは笑いかけた。 けれど、すぐに頬を膨らませる。 「もう、せっかく今日は先に出られたと思ったのに」 「待ってるうちに湯冷めしたら大変だろう?」 「だって、ジタンが湯冷めしちゃうじゃない。もっとゆっくりしてればいいのに……あ、ほら。ジタンったらまだ髪が濡れてるわよ?」 金色の髪の先からは、ぽたぽたと雫が落ちている。 「水も滴るいい男、ってね」 「もう、何バカなこと言ってるのよ。ちゃんと拭かなきゃ風邪ひいちゃうわ」 ガーネットはタオルを取り出し、背伸びしてジタンの頭を拭き出した。 あんまり熱心に拭いてくれるので、ジタンはその間にさっきのペンダントを取り出して、こっそり彼女の首に掛けてやった。 突然冷たい感触を胸元に感じ、ガーネットは小さく悲鳴を上げた。 「な、何?」 「プレゼント」 「―――え?」 胸元に手をやり、彼女を驚かせた張本人を摘み上げる。 ガーネットは、あ、と声を上げた。 「綺麗……トパーズね」 彼女は瞳を輝かせ、頬を紅潮させて彼を見上げた。 「ありがとう」 「どういたしまして」 ジタンは悪戯っぽく笑った。 「オレが捜し求めて、ようやく見つけた故郷の印さ」 「え?」 心底不思議そうな顔で首を傾げる恋人に、ジタンは微笑を送る。 「トパーズって、捜し求める、って意味なんだってさ。だから」 「……ジタン」 ガーネットの黒い瞳が些か曇るのを見て取り、ジタンは慌てた。 「ほら、ダガーいつか言ってたろ? 夕日の色が好きだって。だから、こういうの好きかと思ったんだけど……ダメだった?」 「いいえ、とっても好きよ。ありがとう、ジタン」 途端に笑顔になる恋人に、ジタンは心もち目を細めた。 「どこで何をしててもさ、この夕日を目印に、オレは必ずダガーが待つ家に帰るから。暖炉を灯して待っててな」 と、片目を瞑って見せたジタンに、ガーネットは数回瞬きを送る。 「それって、あの時の話?」 「そ。よかったな、希望が叶って。そういえば、トパーズの石言葉は『希望』らしいけど」 「あら、『友情』でしょ? ジタンとわたしにぴったりね」 クスクス笑い出したガーネットに膨れっ面をして、ジタンは言うのだった。 「『希望』なんだったら!」 どこからどう見ても『お友達』ではない二人は、腕を組み、夕日の照らすリンドブルムの街を彼らの家へと歩いていく。 石畳が夕日の赤い光を弾き、まるでバージンロードのようで。 寄り添った二つの影は、沈み掛けた夕日のせいで長く伸びていた。 一つはシッポの生えた影。 もう一つは、髪の長い影。 彼らは知らなかった……トパーズの持つ、ある言い伝え。 未来を予見するようなその言い伝えとは――― *** まだ憮然とした顔をしているジタンに、ガーネットは笑いかけた。 「ねぇ、ジタン。これ、大切にするわね。ずっとずーっと、肌身離さずつけてるわ」 「安物だけどね」 と、ジタンはわざと不機嫌な声で言う。ガーネットは鈴のように笑った。 「あら、そんなのどっちだっていいのよ? あ、ねぇ、見て!」 劇場街の高台から夕日を指差し、ガーネットはにっこり微笑んだ。 無邪気な黒い瞳はオレンジ色に照らされて、キラキラと楽しげに光っている。 「綺麗ね」 と言った彼女の顔を見つめて。 ジタンはふと、自分も家路につくとき、あの顔をするのだろうかと考えた。 あの時は何も言えなかったけれど。 今なら、はっきり言える。それは、確実な未来だ―――と。 夕日に染まった街で仕事を終え、くたびれた、しかし満ち足りた顔で妻と子の待つ家へ帰る。 ささやかでも、充分な幸せ。 オレンジ色の希望に満ち満ちた光が辺りを照らし、暮れかけた空には一粒星が煌めいていた。 ガーネットの胸で輝く夕焼け色の石は、これから訪れる未来を示すかのようにひときわ強い光を放っており。 夕日の色を暖かいと言った彼女の言葉が、ジタンにもわかるような気がした。 ―――今日という日が終わっても、もっと幸せな明日が来る。 街は、そんな希望の光に溢れていた。 *** トパーズの持つある言い伝え。 かの石を肌身離さず身につけることで得られると信じられているもの。 それは――― 『一生離れることのない伴侶』 ―――なのだ。 ただ望むだけでは手に入らないもの。 捜し求め、必死に捜し求め続けて。 そうして、長い旅路の末にようやく辿り着くことが出来るもの。 それが、永遠の愛なのだ―――と。  -Fin- もーーーーーせいちゃん素敵!素敵!素敵なジタガネ小説を本当にありがとう! せいちゃんの独特の語り口にすっかり惹きこまれ、読みいってしまうほど。 最近はコメディ・ギャグものも新作として出しているせいちゃんですが、私が思うには、こんな小説が得意分野なんじゃないかと思ってしまうくらい、素敵な小説。勝手に決めてごめんなさい〜〜〜!でも素敵なんです・・・よv ジタンとガーネットの二人の距離と会話をよく噛み締めて書いたんだなぁと感じます。 また、私たちの誕生石であるトパーズとその色をヒントにここまでお話を広げられるのはこれもまたセンスであり、技なんだと。 それからこの小説は、私のED後像をそのまま用いて作成してくださったんです・・・!嬉しいーー。ありがとうございました・・! それなのに挿絵がすごく遅くなってしまって・・・あわわ・・。遅くなりましたが、誕生日おめでとうございました・・・! この絵はリュートからせいちゃんへの誕生日プレゼントです。 来年も一緒に祝えたらいいですねv11月26日万歳。 2003.2.26 リュート **** リュートさんから「夕日」と「銭湯」という二つのお題をいただいてできたのがこのお話でした(笑) 夕日と、私たちの誕生石であるトパーズをかけたいと思っていろいろ調べてみた ところ、 石言葉や名前の由来に行き着き、もうこれしかないだろうと、勢いで書いてしまいました(^^;) 一応、結婚前なのでしょうか・・・まったりラブラブな感じです、私の中では(笑) リンドブルムで一般市民の普通な生活を送るガネ姫、さぞかし幸せだろうな・・・v 私のED後設定から離れてリュートさんの世界にお邪魔してしまいましたが、とても新鮮な気分で書けました(^^*) そして、私の駄小説にこんなにも素敵なイラストをつけていただけて、本当に幸せ者です、私(感涙) 心から、同じ誕生日に生まれてきたことを感謝したいです(笑) 11月26日が、ますます特別な日になりました(>▽<) せい |